Die Wohnkosten sind der grösste fixe Budgetposten der meisten Menschen in der Schweiz. Wenn nach der Pensionierung das Einkommen sinkt, fällt er entsprechend mehr ins Gewicht. Aber nicht bei allen. Ein Gespräch mit Nora Meuli über Ungleichheit im Alter.

Frau Meuli, Sie haben sich mit der finanziellen Lage von älteren Menschen befasst: Stimmt das Bild von den «reichen Alten», das aktuell grad in der Rentenreform wieder bemüht wird?

Nora Meuli: Was stimmt an diesem Klischee, ist, dass Rentner*innen im Schnitt über viel mehr Vermögen verfügen als die Jungen. Der Grund dafür ist, dass Vermögen vor allem ab fünfzig aufgebaut und vor allem unter älteren Menschen vererbt und verschenkt werden. Das heisst aber nicht, dass alle Rentner*innen reich sind. Reich sind nur die obersten 20 Prozent, ganz besonders das oberste 1 Prozent.

Dafür haben Rentner*innen im Schnitt weniger Einkommen als die Jüngeren.

Genau. Es besteht aber auch hier eine grosse Ungleichheit zwischen den oberen 20 Prozent und dem Rest. Erstere generieren sehr viel Einkommen aus ihrem Vermögen und arbeiten oft in sehr gut bezahlten Jobs über die Pensionierung hinaus weiter. Fast die Hälfte ihres Einkommens sind keine Renten.

Nora Meuli ist Ökonomin und Sozialwissenschaftlerin und forscht an der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit gesellschaftspolitischen Fragen rund um das System der sozialen Sicherheit in der Schweiz. Sie ist Co-Autorin des Buches «Ungleichheit im Alter».

Nora Meuli, Carlo Knöpfel: Ungleichheit im Alter. Eine Analyse der finanziellen Spielräume älterer Menschen in der Schweiz. Seismo, 2021.

Das Buch kann auch als PDF heruntergeladen werden.

Wie verändern sich die Ausgaben der Menschen mit der Pensionierung?

Die grossen Ausgabeposten verändern sich kaum. Miete und Krankenkassenprämien fallen aber deutlich mehr ins Gewicht: Wenn man plötzlich 40 Prozent weniger einnimmt, machen sie einen viel grösseren Teil des Budgets aus. Die Steuern sind zwar abhängig vom Einkommen, aber unter Umständen kann man im Alter auch weniger Abzüge machen. Als Rentnerin zahlt man deshalb relativ viel Steuern, dessen sind

sich viele nicht bewusst.

Apropos Miete: Stimmt es, dass vor allem Rentner*innen Wohneigentum besitzen und kaum Hypothekarzinsen zahlen?

Das ist so. Über 60 % der Rentner*innen besitzen Wohneigentum, gegenüber 27 % der 34- bis 45-Jährigen. Bei den aktuell tiefen Zinsen lebt man so entsprechend günstig. Aber auch bei den Mieten gilt: Die Ungleichheit ist gross. Die einen leben seit 30 Jahren in derselben Wohnung mit entsprechend tiefem Mietzins, die anderen müssen mit 70 eine neue Wohnung suchen und bezahlen dann entsprechend viel mehr.

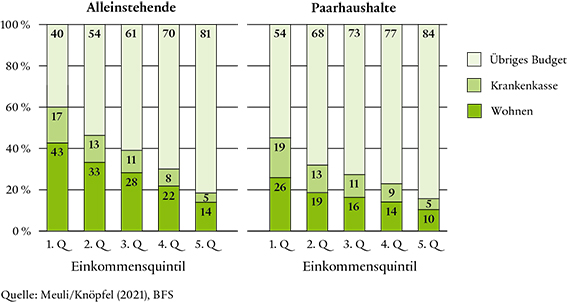

Was bedeutet das konkret fürs Budget der älteren Menschen?

Die Wohnkosten sind der grösste fixe Budgetposten für die älteren Menschen. Die Belastung ist aber sehr unterschiedlich. Die ärmsten Mietenden müssen über 40 % des Einkommens für die Miete aufwenden, Ehepaare mit hohem Einkommen dagegen nur 10 %.

Das Bundesamt für Wohnungswesen sagt, die Ausgaben fürs Wohnen sollten maximal einen Viertel des Einkommens ausmachen. Bei vielen Rentner*innen liegen sie also weit darüber. Wo machen sie Abstriche?

Das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass 16 % der Bezugsberechtigten keine Ergänzungsleistungen (EL) beziehen und damit zum Beispiel auch keine Unterstützung für die Miete erhalten. Aber auch die EL decken nur das Existenzminimum. Wenn man mit noch weniger lebt, ist der finanzielle Spielraum sehr, sehr klein.

Den ärmsten 20 Prozent bleiben gemäss Ihren Berechnungen gerade noch 500 Franken pro Monat für Essen, Kleider oder Freizeit. Wie ist das überhaupt zu schaffen?

Als wir diese Zahlen erstmals berechnet hatten, konnten wir es selber kaum glauben. Dabei handelt es sich notabene noch um einen Durchschnitt, es gibt also Menschen, die mit noch weniger auskommen müssen.

Unser Steuersystem sollte ausgleichend wirken. Sie zeigen in Ihrer Studie aber, dass die Ungleichheit nach Abzug von Miete, Prämien und Steuern sogar noch grösser ist als vorher – warum ist das so?

Die umverteilende Wirkung von Miete und Krankenkassenprämien ist offensichtlich so gross, dass unser Steuersystem dies nicht mehr kompensieren kann.

Was können wir gegen die grosse Ungleichheit im Alter tun?

Gegen die Altersarmut hilft nur eine Erhöhung der AHV-Renten. Heute sind diese alles andere als existenzsichernd, was vor allem alleinstehenden Frauen, die viel häufiger als Männer nur von der AHV leben, zum Verhängnis wird. Armutsbetroffene ältere Menschen können zwar Ergänzungsleistungen beantragen, aber viele von ihnen tun dies nicht und leben entsprechend mit sehr wenig finanziellem Spielraum. Gleichzeitig müsste man die grossen Vermögen der älteren Menschen stärker besteuern, insbesondere Erbschaften. Zudem müsste in der beruflichen Vorsorge endlich auch aus der unbezahlten Care-Arbeit ein Rentenanspruch entstehen. Dass Frauen viel häufiger als Männer von Altersarmut betroffen sind, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Frauen sich mehr um die Hausarbeit, die Kinderbetreuung und die Betreuung von fragilen Angehörigen kümmern.

Irgendwann kommen viele Rentnerinnen nicht mehr ohne Betreuung und Pflege aus, manche ziehen in ein Pflegeheim. Die Kosten dafür sind regional sehr unterschiedlich, gibt es keine nationale Regelung für die Tarifsetzung?

Nur für die Pflegetaxen, für die Betreuung und Unterbringung im Pflegeheim dagegen nicht. Und der Föderalismus kennt bei diesem Thema keine Grenzen. In Zürich etwa kostet der Aufenthalt in einem städtischen Pflegeheim die Bewohner*innen rund 92 000 Franken pro Jahr, in Bellinzona zahlt dieselbe Person dagegen nur 38 000 Franken.

Wie können diese Unterschiede erklärt werden?

Sie sind das Ergebnis politischer Entscheide. In Bellinzona etwa sind die Pflegeheimtarife vermögensabhängig, entsprechend zahlen Bewohner*innen mit kleinem Einkommen sehr wenig. In Zürich zahlen dagegen alle gleich viel. Ein Mittelschichtseinkommen reicht in den meisten Kantonen nicht, um die laufenden Pflegeheimkosten zu bezahlen.

Werden diese Kosten über die Ergänzungsleistungen bezahlt?

Ja, sobald jemand auf Anspruch auf EL hat. Mit der Revision, die Anfang Jahr in Kraft trat, können aber nur noch Personen EL beziehen, die über weniger als 100 000 Franken Vermögen verfügen. Wer mehr hat, erhält keine EL mehr. Das trifft vor allem Menschen im Pflegeheim, die der Mittelschicht angehören. Neu müssen sie bis auf 100 000 Franken alles aufbrauchen. Mit den verbleibenden 100 000 Franken muss immer noch ein relativ grosser Teil der Pflegekosten selber bezahlt werden. Und falls irgendwann etwas zum Vererben übrig bleibt, müssen die Erben davon die EL zurückzahlen.

Die EL müssen zurückbezahlt werden?

Ja. Mit der EL-Revision wurde quasi durch die Hintertür eine Erbschaftssteuer für eine ganz spezifische Gruppe eingeführt: für Angehörige der Mittelschicht mit einem kleinen bis mittleren Vermögen, die das Pech haben, ins Pflegeheim zu müssen. Gleichzeitig ist es hierzulande undenkbar, eine Erbschaftssteuer für wirklich vermögende Personen einzuführen.

Steigert die Politik durch diese hohe Kostenbeteiligung den Anreiz, so lange wie möglich zuhause zu wohnen und sich am besten noch von den Angehörigen betreuen zu lassen?

Ja. Diese Strategie – ambulant vor stationär – ist sogar explizit formuliert. Man bedient sich dabei relativ freimütig an der freiwilligen Care-Arbeit und vor allem an den Kapazitäten von Frauen. Diese können dadurch weniger Erwerbsarbeit leisten und weniger in die Altersvorsorge einzahlen, was wiederum zu mehr Armut im Alter führt. Ich zweifle jedoch daran, dass die heute 30- bis 45-Jährigen dereinst noch bereit sein werden, diese Gratisarbeit zu leisten. Wir werden uns deshalb in den nächsten Jahren noch vermehrt mit dem Thema auseinandersetzen müssen.

Müssten in der Konsequenz nicht auch die Wohnbedingungen für ältere Menschen verbessert werden?

Der häufigste Grund für einen Eintritt in ein Pflegeheim ist, dass jemand stürzt und nicht mehr ohne Betreuung zuhause bleiben kann. Auf Bundesebene wird zurzeit ein politischer Vorstoss diskutiert, der verlangt, dass Ergänzungsleistungen unabhängig von der Wohnform geleistet werden. Damit könnten sich nicht mehr nur Vermögende betreutes Wohnen leisten, sondern auch Armutsbetroffene.

Gespräch: Andrea Bauer